Une ordonnance, c’est personnel ; mais pour une pathologie très banale, on peut bien se passer des tuyaux, non ?

La pathologie en question : L’excès de fracas.

Ô minuscules et incessants fracas. Du métro/ de la rue/ des travaux / du chrono.

Des mails qui haussent le ton, majuscules / points d’exclamation

Des deadlines et Asap, la liste la liste la liste, une ligne rayée deux lignes ajoutées (Rapp agence / Teinturier /Dentiste 18 h / Décla. Impôts/ devis peintre)

Fracas du prix de la prime du gain du HT de la taxe des coûts des sous des soldes du bitcoin

Fracas des slogans défilants clignotants, signez validez entrez votre code confirmez

Fracas du clic du mot de passe du bug du buzz du forward

Pour la 27ème fois de la matinée, baisser un œil sur le téléphone, pensant s’y échapper / s’y désennuyer / participer / s’y informer – se marrer. (Vraiment, se marrer ?)

Fracas sur Insta cœurs cœurs cœurs bisous trop belle !

Fracas sur X conclave gauchistes fachos terrorisme, 8 mois avec sursis

Like Repost Réponse Follow back

4 Sms, 3 messages en brouillon, 18 spams, 1 malware

Fracas intimes, tonnerres de l’ambition, tapage des grandes décisions, bourdonnement des craintes, regrets et remords

Fracas de l’élan, tintamarre joyeux de l’initiative audacieuse

Fracas de la réussite, un boucan de tous les diables ! Puis : grésillement du doute sur l’ampleur, la réalité ou l’importance de la réussite, fracas des petits abandons corollaires – Justice, Victoire, Mérite, définitions à débattre.

Fracas du débat. Grabuge, tintouin, batucada de la discussion – quand il y a discussion sinon insultes, invectives, crachats en 280 signes.

Fracas aigu de l’exaspération – que tout soit si complexe, volatil, à double tranchant.

Fracas sourd de la déception, intuition que tout est faux, brouillon, vain, foutu

Fracas de la colère vitale et légitime, fracas des colères suggérées

Symptômes : angoisses diffuses, éparpillement mental, difficultés de concentration, pulsions morbides, fous rires incontrôlés, perte de mémoire, agitation alternant avec apathie, paniques lentes.

Insomnie, hypersomnie.

Regard égaré.

Phrases truffées d’anglicismes, abandonnées en plein milieu, répétées plus de deux fois par heure. Tics, allergies cutanées, achats d’objets en plastique, de jeux en ligne, d’une valise à roulettes comme tout le monde.

Consultation chronique des informations, angoisse d’en rater une.

Diagnostic : Fracassite aigüe.

Ça se traite bien, si on y met du sien.

Cure :

Posez ce smartphone.

Posez-le.

Eteignez-le. L’ordinateur aussi.

Otez votre main. Eloignez-vous.

Bon, posez-le dans une pièce et tenez-vous dans une autre.

Inspirez. Soufflez.

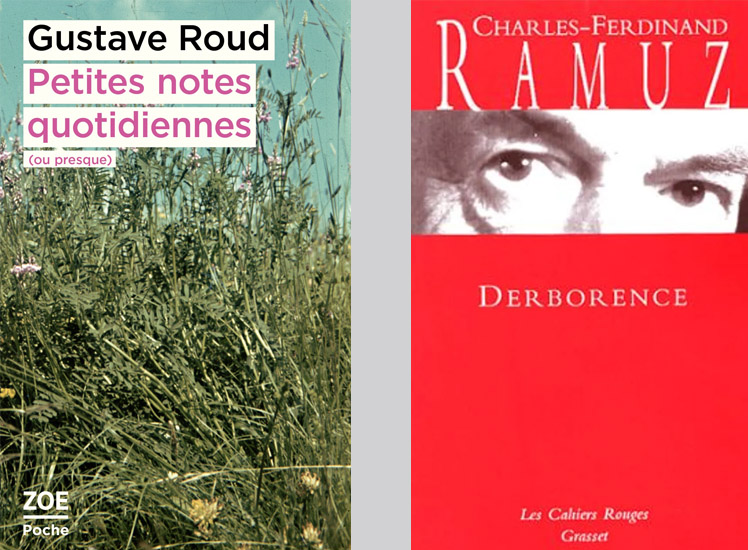

Ouvrez un livre d’un Suisse du siècle dernier : Ramuz.

Posologie :

3 à 5 pages, deux fois par jour.

Traitement d’attaque ou en cas de crise (ceux qui se sont déjà interrompus depuis le début de cet article pour guetter sur leur application bancaire le montant du target bonus accordé par leur chef alors qu’ils ont underperformé en quanti mais surperformé en quali) : 6 à 10 pages par jour.

Précautions d’emploi :

Lire en silence, sans rien faire d’autre.

(Reposez ce téléphone. Si si, vous l’aviez repris).

Oui, ce bourdonnement dans vos oreilles, ce brouillard mental traversé de pensées-comètes, ces vibrations accumulées, c’est inconfortable, ça va se tasser. Lisez.

Il s’agit justement de restaurer l’atmosphère sonore de votre intimité.

Le fracas doit se décomposer et tomber, vulgaire croûte, laissant surgir un for intérieur rose et neuf, sensible, baignant dans un silence positif, un silence-écrin.

Non pas le silence lugubre du néant, mais celui propre à accueillir le bruissement des atomes, le glissement des planètes, la vibration du Temps, et redonner à toutes choses ses justes proportions.

Effets secondaires possibles : Difficulté temporaire à lire effectivement.

Un temps d’adaptation est nécessaire, plus ou moins long selon la gravité du cas, pour retrouver ce sentier sablonneux qui chemine de l’ombre à la lumière.

Car la fracassite, entretenue voire provoquée par une dépendance aux écrans, conditionne le cerveau à la « fausse lecture » : celle des images, des phrases courtes, des messages visuels, dont la teneur est décodée sans avoir à bouger une seule synapse. Le miroitement des lettres, la netteté des pixels, le rythme des mouvements et la voix ou la musique associées permettent à un « contenu » de nous sauter à la gueule et d’atterrir droit dans notre esprit, plouf ! Quasiment à notre insu. Message reçu.

Mais recevoir, engranger passivement, ce n’est justement pas lire.

C’est bizarre, mais lire un texte long, un roman, un essai, tout recueil exclusivement composé de mots serrés sur une page, c’est autre chose, c’est presque l’inverse. C’est une démarche volontaire, qui nécessite d’avoir au préalable ramassé sa conscience, rassemblé ses esprits, ses flux de pensées et d’émotions comme on décroche le linge sec du fil, avant le plier.

Se contenter de poser les yeux sur les mots imprimés est inopérant, il faut aller au texte comme on allait prendre les eaux thermales. S’y plonger avec application. Permettez au cerveau, d’une infime impulsion mentale, de retrouver le chemin jusqu’au sens de la phrase, sa teneur. Vous savez le faire.

Une solitude toute relative – le temps de la lecture – accroît indéniablement l’efficacité du traitement.

Principes actifs :

Charles-Ferdinand Ramuz, né en 1878 et mort en 1947 dans le canton de Vaud (Lausanne).

Auteur de romans et de nouvelles.

Une langue franche et simple, à peine mâtinée de tournures locales, pour dire l’essentiel.

Je vous entends ricaner : « la vie, l’amour, les vaches… »

Vous ne croyez pas si bien dire.

Retour aux fondamentaux, pieds dans la bouse, nez au ciel, vent et silence dans les oreilles, mains occupées à une chose tangible, nécessaire, n’impliquant que des matières nobles, originelles : le bois, la pierre, le métal.

Modestie de la condition humaine au pied de montagnes abruptes.

Ses personnages sont mortels, et n’ont jamais la prétention de l’oublier. Toujours prêts à faire face à la mort – ne comptez pas sur Ramuz pour appeler ça « fin de vie » -, et même à l’invoquer, la mort, quand ils ne sont plus capables d’ajouter leurs gestes à ceux des autres pour faire ce qu’il y a à faire.

Ramuz parle des hommes qui consentaient. A des travaux durs ; aux rigueurs d’un climat continental de montagne ; à une certaine solitude, endurée sans illusions, l’amour et l’amitié relevant d’un genre de luxe. A la brièveté de la vie, à cette bataille perdue. Attachés pourtant aux rituels, au paysage, aux saisons qui leur tiennent lieu de voyages. Et au devoir : l’été, à cinq heures et malgré la chaleur, « les travaux des champs pressent, il ne vient guère boire à l’auberge que les pas grand-chose et les fainéants. Tout ce qui est sérieux et rangé, manie la fourche ou le râteau. »

Vous les plaignez ? Temps obscurs ? Travail d’esclave ? Amusements rares ?

Nous autres, gavés d’amusements, regardez-nous….

Pourtant, aucune fracassite recensée à l’époque. On ne vivait pas vieux, c’est vrai, mais à quel point vivait-on plus mal ?

Chez Ramuz, on y croise un pauvre bougre, Chrétien, en prison pour une bêtise. Il était sonneur de cloches, lui seul savait les manier, trois fois par jour, cinq les dimanches. Libéré, il n’a de cesse de retrouver son poste, d’évincer son maladroit remplaçant, de saisir les courroies et de sonner. La mort de sa petite fille, le chagrin de sa femme, il n’y peut rien ; ce qu’il sait faire, c’est de bien sonner les cloches : « pleines de joie aussi, comme longtemps absentes et étant revenues pour ce beau clair matin, par les chemins d’elles connus, vers le bel étang à eau lisse, vers la hauteur où est la croix, vers la combe, vers la vallée, toutes ensemble elles partirent, d’abord allant droit devant elles, à pas vifs, se donnant la main ; puis qui se mirent à tourner, comme on fait dans les rondes, qui semblaient sauter sur un pied, puis bondissant encore, reprises d’allégresse, riant, chantant dans l’air léger. »

(Oui, c’est un peu troublant sur le moment, un récit sans mail ni coup de fil, sans vitesse ni exploit, sans la moindre notion de bénéfice, de préjudice, de droit revendiqué, de profit à faire et encore moins de projet à imaginer, rien que la mission vitale de sonner les cloches. Mais en pleine lecture on retrouve en soi, intacte et précieuse, comme une barque de secours rangée dans le hangar de nos tréfonds, cette simplicité matérielle et morale, cette modestie, cette absence d’arrogance que quelqu’un, autrefois, nous avait enseignées.)

On croise aussi un jeune homme se rendant à pied de Vevey à Bulle en passant par le Plan (le col) de Jaman, et se perd dans un méchant brouillard. Dans sa poche, une broche pour sa fiancée, et dans son sac des petits pains au sucre : en 1853, cela suffit à en faire un homme heureux.

Quand le brouillard le surprend, c’est d’abord un étonnement quasi-philosophique :

« Je n’avais pas encore peur, et la première peur du tout commencement, qui est dans le corps plus que dans la tête, avait depuis longtemps passé, et l’autre n’était pas encore venue ; mais je sentais en moi monter quelque chose de drôle, en même temps que j’avais froid : comme si j’avais été supprimé de dessus la terre, comme si j’étais hors du monde ; et j’étais seul avec moi-même. Ainsi, à l’heure de la mort. Et je ne pensais pas à la mort, mais c’était cette même solitude, ce même retranchement de tout, et cependant je me sentais très calme : comme si je n’avais jamais été attaché à rien, à aucun être, ni à aucune chose ; et ma mère, et ma fiancée, et mon frère et tous ceux qui m’avaient été chers, je me disais : « Ils sont là-bas » ».

Il y a une jeune fille malade qui sait qu’elle va mourir, et se promène jusqu’au cimetière. « Elle songe qu’elle sera bien sous cette belle herbe touffue où toute espèce de fleurs de jardins et des quantités de myosotis, chaque printemps, se ressèment tout seuls. »

La destinée de ces hommes et de ces femmes est de s’incorporer à cette fichue montagne arpentée toute leur vie ; en devenir le sédiment, entre roche et prairie, et nourrir ce paysage à leur tour, pour toujours.

« On pense aux choses de la vie, et qu’elles ne sont rien à cause de la mort. Elles ne sont rien auprès de la mort. »

« Derborence » a été publié en 1936. Ce nom, qui sonne comme un état de la nature, est aussi le nom d’un torrent et d’une localité du Valais, un coin de roche parmi les roches.

Le 23 septembre 1714, un dimanche, un monstrueux éboulement s’y est produit. Un pan de montagne s’est effondré en blocs, coupant la Derborence et la Lizerne, causant la mort d’une centaine de bêtes et de quinze hommes et femmes de tous âges.

Un seul corps a été retrouvé, les autres ensevelis sous des tonnes de pierre, des millions de mètres cubes remodelant le relief, les chemins, les pâturages.

De cette catastrophe, Ramuz a tiré un texte plein de déférence pour la nature et ses mystérieuses colères, dont certains – certains seulement – savaient lire couramment les signes :

« …alors il montre quelque chose qui est là-bas, qui est dans les airs, quelque chose qui vient d’apparaître au-dessus d’une dernière croupe boisée ; quelque chose de jaunâtre, quelque chose qui brille dans la lumière du matin, quelque chose de plat comme une planche de sapin dont le bout dépassait déjà les sommets environnants.

– Tu vois ?

Justin fait signe que oui.

– Tu sais ce que c’est ?

Justin dit que non.

– Tu crois que c’est de la vapeur, hein ? ou de la fumée ? ou que c’est le brouillard qui se lève ? Regarde bien. Parce que la fumée frise, ou quoi ? et le brouillard c’est en copeaux comme quand le menuisier pousse son rabot sur la planche. Non, tu vois, ça monte tout droit, c’est lisse. Tu ne devines pas ?… »

Vous plaignez ces hommes d’avoir vécu en ignorants, imprévoyants, installés au flanc de montagnes instables au temps d’avant les capteurs sismiques et la gestion des crues ?

Pensez à la Bérarde, ce hameau des Ecrins dévasté en août 2024, oui, hier, transpercé par la crue du Vénéon, et pleurez avec moi ce paradis perdu.

Si le traitement ramuzien ne suffit pas à recouvrer paix et raison, il faut passer à la dose de choc : Gustave Roud.

Principes actifs :

Un autre Suisse, également né dans le canton de Vaud (près de Vevey) en 1897, mort en 1976.

Une autre voix, d’une sensibilité plus tendre, plus douloureuse. Un autre œil pour explorer le profond mystère de la nature, et de l’homme, créature déposée dans cette nature, y vivant et s’en nourrissant sans jamais en maîtriser tout à fait la teneur.

Gustave Roud passait du temps sur les chemins et les bancs de ces villages, à noter, photographier, pour goûter, attraper l’instant et s’y lover jusqu’à l’épiphanie :

« L’instant d’extase indicible où le temps s’arrête, où le chemin, les arbres, la rivière, tout est saisi par l’éternité. Suspens ineffable !… Les morts autour de nous, le soleil immobile comme pour toujours à la pointe d’un chêne, une feuille nue sous nos yeux qui éclate de lumière, éternelle, les voix dans un silence plus peuplé que notre cœur, une grondante musique solennelle aux veines du monde comme un sang. »

Car nous cheminons à tâtons, portant notre vie, mais aussi celle de tous nos devanciers :

« Rien n’est perdu, petite servante, il n’y a pas d’oubli pour cette profonde mémoire au plus secret de nous comme une lourde rose refermée : faite feuille à feuille de toutes nos vies (et notre vie n’est que son mince pétale extrême), l’année contre l’année, le siècle autour du siècle, jusqu’au centre nul de la naissance du temps ! »

Gustave Roud portait le traumatisme de la guerre, pourvoyeuse de chagrin et empêcheuse de poésie :

« La poésie (la vraie) m’a toujours paru être une quête de signes menée au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre, interrogé, il est vrai, selon telle ou telle inflexion de voix. La guerre, par ce doute atroce qu’elle installe en nous sur nous-mêmes et l’univers, ne peut que paralyser l’entretien du poète et du monde fondé sur un réciproque abandon. »

Il souffrait aussi d’aimer les hommes – à cette époque c’est quasi-inéluctablement une souffrance. Mais il aimait aussi et peut-être surtout l’Homme de son pays ; jamais il ne se lasse de le regarder comme on admire une créature intimidante qui échappe à tout croquis facile :

« – Ne viendras-tu pas avec moi ? me demande le faucher noyé jusqu’à la poitrine dans l’énigme des fleurs folles de fleurir, et un regard si pur se lève dans ses yeux innocents qu’en tremblant je me détourne.

– Ne deviendras-tu point l’un de nous ? disent des hommes qui vont et viennent, qui rient, parlent, comptent, beaux comme des animaux ou des machines. »

Sa tendresse est infinie pour ces hommes qui se tiennent bien droits dans leur inaccessible solitude, et qu’il guette depuis la sienne où il se sent coincé.

« Je suis moi par habitude, comme une salle d’auberge vide qui se souvient de ses hôtes absents, comme un carrefour abandonné. La pluie va venir. »

(C’est d’une autre tenue que la dernière story de Machin l’influenceur, n’est-ce pas ?)

Et encore :

« Je pars à 8 h pour Vucherens, avec ce singulier plaisir de retrouver mon pays (tel que je le vois quand je suis seul, c’est-à-dire moi). A quel point le nombre me diminue ; une foule suffisamment compacte peut vraiment m’annihiler. Tellement attentif des attitudes, des sentiments d’autrui que je me « vide » des miennes pour être plus sensible à ceux des autres. C’est l’abdication par sympathie, qui fait de vous une girouette, un fantoche – apparent. »

Cette abdication, cette réserve, c’est aussi une prudence face à ceux qui le troublent et qu’il admire presque craintivement :

« A la Gottaz, le charpentier et Olivier remettent deux rails à l’écurie. Leur gaité – le rire d’Olivier qui l’éloigne tout à coup tellement de moi ! »

Le sentiment d’étrangeté n’empêche pas d’écouter, d’observer, y compris « les regards de biais, instantanés, et les paroles cueillies au hasard », quitte à « comprendre de travers – seule façon de comprendre. »

Toute la vie, naviguer en son for intime entre les vivants, les voisins, les morts et soi-même.

Toute la vie, mesurer la distance, le plan « tellement autre » dans lequel on vit, mais se souvenir que les autres éprouvent certainement le même isolement minuscule.

Vivre l’oreille tendue aux saisons, à la brièveté de la vie, aux morts. Au Temps, surtout, qui les relie tous :

« Une odeur maintenant roule vers moi sa vague de miel étrange et m’englue. C’est le Temps qui me dépêche cette messagère sournoise de sa présence. Qu’il a su bien choisir ! Arôme où la sève humaine et celle des plantes mystérieusement se marient, qui pourrait mieux renchaîner l’absent coupable aux plantes, aux hommes, au point de la saison, de l’heure même ?

(…)

Que je demeure immobile encore, l’oreille ouverte au double abîme, une main tendue à ceux qui savent et qu’un seul battement de nos cœurs arrache à l’éternel, de l’autre cherchant en vain sous la houle temporelle, comme un plongeur aveugle, à saisir ceux qui s’appellent eux-mêmes les vivants. Qu’ils rient, ces vivants, de ma main tendue aux morts, de toutes les présences que j’accueille ici jusqu’à l’heure où leur pas trop sûr les effarouche ! »

Ça se lit, ça se relit, ça se rumine.

On peut pousser un long soupir entre deux pages, poser puis reprendre le volume.

« J’ai traversé les campagnes de septembre, salué les semeurs de seigle, les premiers semeurs de blé. Un laboureur bâillait dans le soleil, étirant contre les collines d’énormes bras fauves, un village à chaque poing. »

Vous le voyez, cet homme simple et puissant à l’avant-plan du paysage, et les villages nichés au loin, à hauteur de ses poings ?

« Petites notes quotidiennes » contient le bref journal des derniers jours de sa mère bien-aimée. Les morts ne nous quittent jamais vraiment ; ils restent en halo, en brouillard de signes, en chants d’oiseau : « Certains élans du cœur, leur puissance ne peut prendre fin. »

La nature, en surplomb de nos vies, nous adresse des signaux qu’on parvient presque à percer dans « certains états extrêmes de l’âme et du corps » :

« Il s’agit de l’instant suprême où la communion avec le monde nous est donnée, où l’univers cesse d’être un spectacle parfaitement lisible, entièrement inane, pour devenir une immense gerbe de messages, un concert sans cesse recommencé de cris, de chants, de gestes, où tout être, toute chose est à la fois signe et porteur de signe. L’instant suprême aussi où l’homme sent crouler sa risible royauté intérieure et tremble et cède aux appels venus d’un ailleurs indubitable. De ces messages, la poésie seule (est-il besoin de le dire ?) est digne de suggérer quelque écho. »

Tout émeut Roud, la silhouette d’un paysan au travail, les mains oeuvrant à nouer un fagot, tenir les rênes d’un cheval ou aiguiser :

« Ce soir l’homme aiguise un couteau de faucheuse à la meule que fait tourner son fils. Ses mains sur l’acier noir et bleu, ses mains que je n’ai pas su peindre (et le même silence aujourd’hui me paralyse), avec leurs brusques et profondes cassures, leurs vives arêtes. Mains fauves, mains rayonnant leur or de chair, un or infus que la lumière ne peut rendre plus riche, puisqu’elle s’incarne en lui. »

Hommes et bêtes sont pris dans les saisons, et Roud souffre de l’hiver comme d’une séparation supplémentaire des uns avec les autres, hommes reclus et bêtes rentrées, quand le cœur « n’est plus qu’une attente indéfinie ».

« L’hiver réduit le monde à un ensemble de signes presque aussi conventionnels et figés qu’une écriture ; on peut refermer sa fenêtre sur un paysage de neige comme on referme un livre. Les textes disparaissent, nous retrouvons notre pleine liberté. Rien de plus impossible qu’un échange, si nous passons notre seuil. Chaque lampe, chaque étoile luit de sa stricte lueur ; les églises énumèrent les heures ; la neige fait le compte de nos pas. Norte souffle lui-même par quoi nous devrions être liés à l’univers, c’est une petite buée ronde et précise qui roule distinctement vers la lune. »

Il faut tenir, traverser « l’arrière-automne », puis l’hiver. Mais vient le jour où « on sent bien que quelque chose a changé brusquement (et c’est la lumière), mais ce n’est que peu à peu que toutes choses nous paraissent métamorphosées, peu à peu que se consomme la grande réconciliation. »

Nous y sommes, nous avons tenu jusqu’à « cette heure chaque fois plus belle où le cœur sur le bord même du désespoir sent soudain que le monde lui est rendu. » Le printemps, le redoux, les jours longs.

Nous avons nos hivers modernes. La solitude en pleine lumière, la cacophonie des mots mal employés, mal dits, criés, la fausse compagnie de la foule, le premier métro roulant de nuit, le trop-plein de slogans et d’injonctions, la manie citadine de s’affranchir de tout – et surtout de la nature-, la fièvre d’achats et de festivités formant un autre genre de désert à traverser.

Il faut lire sa description des premiers jours de lumière et de redoux dans ces villages de montagne, bien avant les fleurs et les fruits, quand la cendre redevient herbe et qu’on entend le premier coup de faux.

C’est une naissance qui nous est promise chaque année, un pardon, une guérison, et cela n’a pas changé, cela fonctionne toujours, même en ville entre deux squares pelés.

Roud nous offre à lire un paysage, et de l’air à humer, et du temps passé à regarder comme on ne sait plus le faire, un homme au loin, la ligne d’une crête, le soir qui tombe.

Il n’y a rien, dans ces villages. Rien que des champs, du ciel empli de nuages, des sommets en surplomb, des ruisseaux au fond des combes, des arbres et quelques fermes, des prairies et des bêtes. C’est tout : cela contient tout.

« Qui songerait à nier l’irrésistible puissance d’asservissement d’un vaste paysage composé, sur notre regard tout d’abord et, peu à peu, sur tout notre être. Il nous emprisonne lentement comme une symphonie. »

Effets secondaires après quelques jours de traitement :

A 19, 33 ou 57 ans, retrouver soudain sa capacité à éprouver pleinement l’instant, quel qu’il soit, surtout banal. Au milieu d’un escalator du lundi matin, au local à poubelles ou sous la douche, cette conscience subitement doublée d’une joie irraisonnée d’être au monde envers et contre tout, d’avoir gagné au grand tirage au sort le ticket pour l’existence.

Percevoir précisément la texture exacte de la vie, fragile gaze iridescente sitôt aperçue déjà évaporée.

C’est bon signe, la cicatrisation est à l’œuvre.

Mais attention, en corollaire possible, il y a la sensation subite de se voir sur la frise du temps, de situer exactement sa place sur la ligne de vie, comme aux petits chevaux. A 13 ans c’est si loin qu’on ne compte pas les cases, à 57, 67 ou 77 ans, on en reste saisi, les dés en main : si peu encore à jouer ?

La poésie de Roud nous dit le prix inchiffrable d’une minute de paix au soleil, devant une montagne indifférente, qu’on ait 7 ou 77 ans.

Posez le livre, et partez marcher en forêt, en montagne ou en campagne, ou sur un sentier de douanier du littoral. Marchez longtemps, insistez, marchez comme on lit, comme on respire, marchez en butant, en soufflant, en suant mais marchez, jusqu’à ce que tout se taise en vous et que le paysage s’offre, ouvert et lisible jusqu’aux confins de l’univers.

Vous êtes (temporairement) guéri.

Ouvrages cités :

Petites notes quotidiennes (ou presque), Gustave Roud (Zoé poche, avec photos), 2024

Air de la solitude, Gustave Roud (Zoé poche), 2022

Derborence, Charles-Ferdinand Ramuz (Grasset – Les cahiers rouges) 1936

L’homme perdu dans le brouillard (nouvelles), Charles-Ferdinand Ramuz, éditions Zoé, 2021

(La quasi-totalité de leurs ouvrages, à l’un et l’autre, est éditée ou rééditée aux éditions Zoé).

Laisser un commentaire